不動産関係 インタビュー

| 資格取得年月 | 2014年10月 |

|---|---|

| 試験対策の方法 | 公式テキスト |

思ったのはどうしてですか?

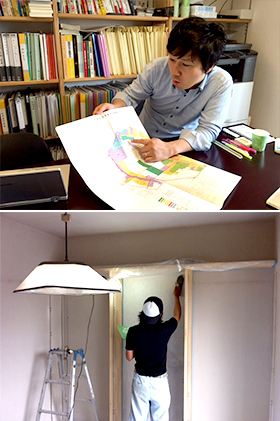

当社では、「ネットや雑誌に氾濫する雑多な情報の『読み解き方』を分かりやすくお伝えする事が、お客様に信頼感を持っていただく一番の近道であると考え、偏りのないフラットな視点で『住宅業界の歩き方のガイダンス』をするようにしています。

住宅建築コーディネーターのシステムは、一部のアライアンスを組む能力に秀でた人や、一部の特殊な経歴を経た方でなくとも、【簡単に横で連携できる仕組み】を与えようとされている・・と思ったのがキッカケでした。

以前、保険・不動産・建築家のプロダクション等の業界で席を置き、その後に独立したことから試験範囲の内容は、これまでの実務経験が生かされました。

また、協会のテキストも非常に分かりやすく構成されており、そんな私にも公式テキスト内容は改めて知識の整理整頓ができ、新たな気づきも得ることができました。

ですので私の場合、ゼロから勉強するのではなく、過去のお客様の案件を思い出しながら、知識の整理・体験との紐づけ等で確認しました。

このテキスト、一般のお客様にオススメしたいぐらいです。

①お客様に自分のスタンスをご案内する際に活用/自社の自己紹介・姿勢をお客様にご説明する際に、より分かりやすく説明できるようになった気がします。

②横の連携をする際に活用/予算・親の介護・通勤・趣味・友人関係・育児環境・駅距離・広さ・病院への通院・日当たり・方角等々、家づくりのヒアリングをさせて頂く過程において、お客様は様々な条件をご検討されます。

その際の優先順位を整理整頓するお手伝いするわけですが、色々お話して行くと、意識されていらっしゃるか?されていらっしゃらないか、もしくはご家族で話し合いをされておられるか?どうかの違いはあるものの、“結局、答えはお客さんの中に最初からある・・”ように思います。

そうなりますと当然、このお客様には自社のサービスメニューよりも、他社のサービスの方がきっと相性がいいだろう・・と思う事があります。

そんな時、「自社の契約にならないから、サヨウナラ・・」と終わってしまわずに、キチンと次に向かうべき先をご案内できるという事が、“お声がけ下さったお客様に、より喜んでいただくチャンス”をくれているように思います。

また、そういったお客様から、別のお客様をご紹介頂いた事もあります。

至らない事も多々あるかとは思いますが、できることならば、家づくりという森の中で迷子にならないよう、お客様がスタートラインに立たたれた時点で、私どもから地図とコンパスをお渡しできたら幸いです。